読書メモより My Book Review

日本でも、松江、熊本、神戸、東京と住居を移転している

更に・・・

誕生編

スケールの大きいストーリーの開幕

続編が楽しみ

火の鳥 第1巻 黎明編 手塚治虫

何十年かぶりの読み直し

猿田彦、ナギ、卑弥呼、タケルなど重要人物が登場

全巻読み直してみたい

宇宙戦艦ヤマト 松本零士 秋田書店

全3巻だが、物語は途中で終わる

続きは次のシリーズへということか

〈神奈川・横浜・川崎に関する本〉

横浜ネイバーズ 6 中華街の子どもたち

いよいよ主人公小柳龍一と母親との関係が明らかになる

帯には「第1シーズン完結」とあるので、シーズン2も期待しよう

横浜ネイバーズ 5 ディテクティブ・ハイ

今回は先輩”欽ちゃん”にまつわる話

時には暴走する主人公にハラハラドキドキさせられるが、ついつい読んでしまう

横浜ネイバーズ 4 人生賭博

これは川崎競馬場ですね

2巻続けて川崎を表紙にしてくれるのは、うれしいですね

今回も面白かった!

横浜ネイバーズ 3 凪の海

今回は主人公小柳龍一が、友人凪のピンチに立ち上がる

川崎区が聖地に!

これは読むしかないですね

1600年3月、大分県に一艘のオランダ船が漂着した。その名はリーフデ号。

乗っていたのは、イギリス人ウィリアム・アダムス、オランダ人ヤン・ヨーステンなど乗組員だった。

ウィリアム・アダムスはのちに日本名三浦按針を名乗る。同じ頃、豊臣秀吉の朝鮮出兵の際、日本に連れてこられた朝鮮の貴族の娘、おたあ。ここに徳川家康も登場し、物語が展開していく。

三浦按針として人生を送るウィリアム・アダムス。イギリスに残してきた妻子を思い帰郷すべきか思い悩む姿には共感を覚えた。

神奈川新聞の書評で見つけた一冊。

グルメ情報も詳しい

裏横浜 八木澤 高明

横浜は国際都市である。いろいろな場所が世界各地に繋がっている。その関係を作者が次々と紐解いていく。

横浜スタジアムから、ペリーと大洋ホエールズの関係を。赤レンガ倉庫から、生糸を通して国内外に繋がっていく。中華街から各国のチャイナタウンへ。黄金町は麻薬を通して東南アジアへと繋がる。そして鶴見からはアントニオ猪木が世界へ羽ばたく。

歴史を丹念にたどる作者につられて時空の旅へ。

モン族のことも本書で知ることとなった。

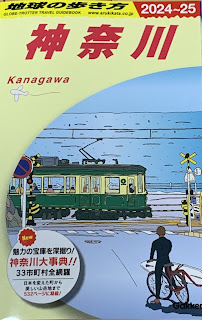

地球の歩き方 神奈川

全市町村を網羅

川崎・横浜は全区を紹介

神奈川県民はもちろん観光にも

写真が語る 川崎市の100年

今年100周年を迎えた川崎市。その歴史を振り返る

懐かしい写真が数多く掲載されている

川崎市民必携の本

初戦は川崎(区)の神VS鶴見の神、舞台は扇島。川崎の神が手にする神器は「鞭の知」。川崎競馬場のイメージを持つ武器である。

戦いは町田も巻き込み、混戦状態に。最初はなじみ深い横浜軍を応援していたが、川崎市民としてはそうもいかない(笑い)。

地元民必読の書。

次作は「東京編」になるんだろうな。

横浜大戦争 明治編 蜂須賀 敬明 文春文庫 2024.6

題名の通り今回は保土ケ谷・中・西の3神が、明治時代へタイムスリップ。そこで出会うのが大商人の娘、茂原れんげ。この少女とも協力し、次々と起こる事件を解決していく。同時に彼らは、現代へ戻る道を模索する。橘樹の大神など、魅力的な古い神々も登場。

横浜大戦争 蜂須賀 敬明 文春文庫 2024.6

横浜の土地神たちが1位の座をかけて戦いを繰り広げる。

旭の神、保土ケ谷の神など横浜全区の神が登場する。そしてその全員のキャラが立っているのがすごい。

いつも昼寝をしていて、怠け者にしか見えない保土ケ谷の神。だが一度戦いが始まると、策士としての才能を発揮する。彼が身につけているのが、なんと大洋ホエールズのミヤーンのユニフォーム!

全区を巻き込んだ戦いは、まるでコーエーのシミュレーションゲームのよう。戦いの舞台は横浜ドリームランド、こどもの国、山下埠頭へと展開。地元ネタ満載の物語は、戦いの様子だけでなく、彼らの”人間模様”(神様だが)を描いていく。

その奇想天外なストーリーを追いながら、一気に読んでしまった。全横浜市民必読書。続編も楽しみ。

鎌倉ジャズ物語-ピアニスト・松谷穣が生きた進駐軍クラブと歌謡曲の時代 筒井 之隆

鎌倉周辺で活躍したジャズミュージシャン、松谷穣の生涯をを描いたノンフィクション。渡辺貞夫、黛敏郎、菊地雅章、そしてキャンディーズなどなどまずはその人脈に驚く。ミュージシャンとして、そして一人の人間として、その生き方に感動させられた。その背景には、関東大震災、鎌倉空襲なども。こちらも、神奈川新聞の書評欄から。

神奈川県警「ヲタク」担当 細川春菜7 哀愁のウルトラセブン 鳴神 響一

今回のテーマはウルトラセブンである。ウルトラQ、ウルトラマンに続いてTV放送され、子供の頃夢中で見た記憶がある。

ウルトラセブンのロケ地として、向ヶ丘遊園、柿生小学校黒川分校跡、川崎区浜町なども登場し、川崎市民としては嬉しいかぎりである。

次作も期待したい。

神奈川県警「ヲタク」担当 細川春菜6 万年筆の悪魔 鳴神 響一

シリーズ6巻目。相変わらず春菜と同僚たちの絡みはおもしろい。

県内の「聖地」も楽しめる。下溝ってどこ?思わずマップで調べてしまった。

今回の凶器は、万年筆。こういう使い方はいけません。

神奈川県警「ヲタク」担当 細川春菜5 鎮魂のランナバウト

シリーズ5作目。今回のテーマはクラシックカー。相変わらず神奈川県内のいろいろな場所が舞台になり、楽しめる。

物語は、動機の関係で悲劇的なものになっている。

神奈川県警「ヲタク」担当 細川春菜4 テディベアの花園 鳴神 響一

シリーズ第4弾。鉄道、温泉、聖地と来て今回のテーマは、テディベア。自分にとって一番馴染みの薄い題材だが、果たして?冒頭は、定番である同僚達の春菜の弁当へのいじり。いつもは反撃できない春菜だが、今回は?そのやりとりに、「ああー、これこれ」と、つい微笑んでしまう。その同僚の一人である尼子が、今回は活躍。テディベアの文化的側面も知りつつ、謎解きも楽しめる。おまけに三浦、武蔵中原など知った場所が出てくるのも嬉しい。これからもこのシリーズを楽しみたい。

神奈川県警「ヲタク」担当 細川春菜3 夕映えの殺意 鳴神 響一

シリーズ3作目。ヲタクの協力員に話を聞きながら、事件を解決していくスタイルは変わらず。彼女の同僚は、各専門分野に精通する知識ヲタク。春菜の弁当を彼らがいじるシーンには思わず笑ってしまった。今回は同僚の葛西が活躍。テーマはラブライブ!×聖地。神奈川県はアニメの聖地も多いのですね。

神奈川県警「ヲタク」担当 細川春菜2 湯煙の蹉跌 鳴神 響一

シリーズ第2巻。主人公がヲタクの協力を元に事件を解決していく。前作のテーマは鉄道、そして今回は「温泉」。謎解きや事件の背景などが興味深かった。登場する場面も、箱根、栗平、長津田など、自分にとって身近なところなので楽しめた。前作は神奈川新聞の書評で発見。本作もまた書評に載ったのか。前作でも予感があったのだが、まだシリーズは続きそう。当分楽しめるかも。

神奈川県警「ヲタク」担当 細川春菜 鳴神 響一

女性警察官細川春菜が、オタクの協力を得て事件を解決していく。同僚もエリートだがやはりオタク?設定だけでもおなかいっぱいになりそう。舞台は神奈川県内を転々とし、物語は息をもつかせぬ展開を見せる。早くもシリーズ化の予感?この本を書評欄で取り上げた神奈川新聞にもナイス!

鎌倉署・小笠原亜澄の事件簿 由比ヶ浜協奏曲 鳴神 響一

シリーズ第2作目。

今回も神奈川県警の幼なじみコンビが活躍。

本作の舞台はオーケストラ。なんと公演中の殺人事件。明らかになっていく音楽家たちの人間関係。意外な展開にひかれ、一気に読んだ。このシリーズ、もう少し読んでみよう。 2024.6

鎌倉署・小笠原亜澄の事件簿 稲村ヶ崎の落日 鳴神 響一

主人公は鎌倉署の小笠原亜澄と幼なじみの吉川元哉。同作者によるヲタクシリーズの細川春菜と較べると、ややキャラが立っていないような気がする。謎解きも面白く、展開もスリリングなのだが、何か物足りなさを感じるのはそのあたりか?まあ、若い二人の今後に、期待するとしよう。

〈教育関係〉

崩壊する日本の公教育 鈴木大裕 集英社新書

アメリカの教育危機についても著作がある作者

崩壊はかなりインパクトのある言葉、半信半疑で読み進めてみる

確かに今や教職は憧れの職業ではなくなり、希望する人も減っているが・・・

教員が、誇りを持って働けなくなっている原因とは?

多忙化解消だけでは解決できない何かが・・・

キーワードは”やりがい”

自分の頭で考えて授業を作る、当たり前のことだと思っていたが・・・

その自由を取り上げられた教員の前にいるのは、自分の頭で考えられない子どもたち?

これはどこか遠い国の、未来の話ではない

まずは自分ができる事から始めてみることが大切、ということを教えてくれる本だった

教員不足 誰が子どもを支えるのか 佐久間 亜紀 岩波新書

なぜ、希望する人が少ないのか?

なぜ、非正規の先生の割合が増えているのか?

なぜ、授業時間ばかり増えるのか?

なぜ、やってやっても仕事が終わらないのか?

なぜ、働き続けても給料があがらないのか?

なぜ、いつも批判の矢面に立たされるのか?

働いている間、ずっと疑問だった。

その原因は、どこにあるのか?

データに基づく妥当性のある文章が、疑問に答えてくれた。

~子供も大人も読める本~

秋 かこ さとし

かこさとしさんは秋が好きだった。でもきらいになった年があった。昭和19年の秋だそうだ。かこさんは、淡々とした口調で、戦争の残酷さを語る。そこに描かれた秋の絵には、悲しい美しさが漂う。当たり前だが、この絵本は文と絵と両方で成り立っている。表紙の絵は、戦争の悲惨さを切り取ったスナップ写真のよう。かこさんの新たな名作だと思う。

かこさとしこどもの行事しぜんと生活 8月のまき かこ さとし

シリーズの中からの一冊。東北三大祭り、原爆忌、終戦記念日、お盆。8月は戦争の追憶、そして先祖を迎える月。七夕まつり、ヒマワリ、風鈴、スイカ。かこさんの優しい絵に、心がほっこりする。次は何月を読もうか。

一つの花 ヒロシマの歌 今西祐行 岩波少年文庫 2024.6

今西祐行による戦争をテーマにした短編集。

一つの花は教科書にも掲載されるなど広く知られる作品。

ゆみ子とツバメのお墓は、広島で原爆投下に遭遇するゆみ子の物語。小学生のゆみ子は登校中に被害に遭い、家に帰れずにさまよい歩く。そして担任の中川先生と偶然出会う。その後二人は・・・

改めて平和について考えさせる九つの小編。

肥後の石工 今西祐行 岩波少年文庫 1965年出版 2024.6

江戸時代末期、九州地方で石橋を作った岩永三五郎の物語。

鹿児島で石橋を作った肥後の石工たち。工事のあと彼らは秘密を守るために、刺客によって切り捨てられたという。

石工頭の三五郎もまた、刺客「徳之島の仁」に追われていた。仁は三五郎の代わりに路上で暮らしていた男を切り、首を持ち帰る。

三五郎は、切られた男の子供たち、里と吉を自分の家に連れて帰る。

一人だけ助かり家に戻った三五郎は悩む。やがて里と吉も家を出て行ってしまう。そんな三五郎に、再び石橋作りの依頼がきて・・・

初めて読んだのが、小学生の頃。

懐かしさから本書を手に取ったのだったが、改めて読んでみるとこんな壮大な物語だったとは。再読してよかった。

それにしても今西祐行である。小学校の教科書にも載っている「一つの花」の今西祐行である。この2つの作品が同じ作者によって書かれたことに、長い間気づかずにいたのだった。

ぼくがぼくであること 山中恒 岩波少年文庫 2024.2

子どもの頃から繰り返し読んでいる本。そのストーリーに引きつけられ、気がつくとまた読んでいる。

主人公は小学6年生の平田秀一。優秀な兄妹たちの中で、ひとり冴えない存在である秀一。学校では、イタズラをしてはろう下に立たされる日々。夏休み中は、母の小声を一身に受け、毎日問題集に向き合う。そんな日常からのがれるため、秀一は家出を企てる。

ある日、トラックの荷台に忍び込んだ秀一。車はそのまま発車し、途中で秀一はある事件を目撃してしまう。なんとか秀一がたどり着いたのは、田舎のとある一軒家。そこには一人の老人と、秀一と同じ年の少女、夏代が住んでいた・・・。

家出をした少年の成長と、家族のあり方を描く傑作。

最初に読んだのは中学生の頃か。当時NHKでは、少年ドラマシリーズなるものが放送されていて、その中の一つが本作をドラマ化したのものだった。ドラマを見てから本を買って読む、そういう流れだったと思う。あれから約50年。いまだに自分のそばにある不思議な本。

小学校4年生の井上ヒロキの前に、ある日突然変わった女の子が現れる。名前は田中タツ子。ヒロキの母親の旧姓と同姓同名である。野暮ったく、粗暴だが、ヒロキにはなぜか親切な女の子。果たしてその正体は?

本作は大林宣彦監督の映画「さびしんぼう」の原作としても知られる。映画版では主人公たちは、小学4年生ではなく年齢を引き上げられて、高校生として描かれている。本書の解説も大林宣彦氏が書いている。

山中恒作品には、子どもの頃から慣れ親しんでいる。「ぼくがぼくであること」「青い目のバンチョウ」「おれがあいつであいつがおれで」などすぐいくつかの作品を思い出すことができる。山中氏の作品は時代を越えて子どもたちから支持されてきた。しかし公序良俗を重んじる大人からは、必ずしも歓迎されてこなかったかも知れない。権威あるものをひっくり返す語り口は、子どもからは大喝采を浴び、大人からは時には批判的な目を向けられる。山中氏のその一貫した姿勢は、やはり戦争体験に由来するものが大きいようだ。本作もその例に漏れず、PTAスイセン本にはなりそうもない。

おれがあいつであいつがおれで 山中恒 2021.7

山中恒氏著書。いわゆる男女入れ替わりの話。今では似たようなストーリーが多くあるようだが、当時はかなり斬新な内容だったのでは(1980年発行)自分の体で普通に生きることがどれほど貴重なことか、そんな「当たり前」な日常の大切さに気づかされる一冊でもある。

本書も「転校生」という題名で、大林宣彦監督によって映画化されている。「さびしんぼう」「時をかける少女」と併せて、尾道三部作などと呼ばれている。

〈筒井 康隆〉

時をかける少女 〈新装版〉 (角川文庫) 筒井 康隆 2022/05/26

古本屋さんで購入。独特の紙の匂いがいい。1983年に映画館で見た、大林監督原田知世主演作品の印象が強い。所謂尾道3部作である。1972年NHKドラマ「タイムトラベラー」も見ている。これが本作との最初の出会い。当時自分は小学生。そして映画を見たのは大学卒業直後か。巻末の解説のおかげもあり、当時の記憶が蘇り、自分も過去へタイムリーブした感覚に陥る。

愛のひだりがわ (新潮文庫) 筒井 康隆 2022.2

母を亡くした少女、愛が父親探しの旅に出る。町は危険に満ちているが、愛に危機がせまると、その度に魅力的な人物達(犬も)が登場し、彼女を助ける。その一人がご隠居さん。知恵者である。「わたしのグランパ」の謙三に通じるところも。解説で村松友視が「成長とは失うこと」と本質を述べている。出会い、そして別れ。楽しさと感動を与えてくれる極上のロードノベル。

わたしのグランパ (文春文庫) 筒井 康隆 2021.8

筒井康隆と聞くと思い出すのは、大学時代の友人。筒井作品がいかに面白いか熱く語り、文庫本も何冊か貸してくれた。読んでみると確かに面白く、借りた文庫本はすぐに読んでしまった。あの頃読んだ筒井作品とは、だいぶテイストも違うが、相変わらず筒井作品は面白かった。大学時代の友人はこれを読んだかな?今度連絡してみよう。

窓際のトットちゃん 2023.12.17

続編と同時期に購入。今更ながら読んでみた。世界で2500万部は、だてじゃない。

何よりもトモエ学園がすごい。この時代の日本にこんな学校があったなんて、奇跡としか言い様がない。

それにしても、戦争は人間から日常を奪ってしまう。改めてそう感じた。映画はこちら

〈テレサ・テン〉

テレサ・テンが見た夢―華人歌星伝説 平野 久美子 2023.8.9

テレサ・テンの素晴らしさを教えてくれたのは、オーディオ評論家の藤岡誠氏だ。オーディオショーでよく彼女のレコードをかけていた。その後シンガポール、台湾、香港、タイのチェンマイなどを訪れ、図らずも彼女の足跡をたどることになった。中国本土に特別な感情を抱いていたテレサ、しかしこの国の存在は彼女に暗い影を落とすことになる。中国と台湾、香港との関係は、その後も彼女が望んでいた方向には、進んでいないようだ。

私の家は山の向こう―テレサ・テン十年目の真実 有田 芳生

数年前チェンマイでバスを待っていると聞こえてきたのが、流しの青年が歌うテレサ・テンの「時の流れに身をまかせ」だった。この青年はここがテレサの最後の場所と知っていたのだろうか。天性の才能を持ちながらも、運命に翻弄された彼女。台湾、香港、そして中国。今でもその政治的背景は不透明のままのようだ。現在絶版のため古書を購入。作者はあの有田さん。ドラマにもなったようですね。

~海外文学入門~

まずはアメリカ文学から。ヘミングウェイの「老人と海」は、わりと短い小説なので手に取りやすいと思います。それでも文学の世界にどっぷり浸かった気分になると思うので、オススメです。

英文学では、エミリー・ブロンテの「嵐が丘」がオススメです。悲しい運命に翻弄される主人公たちの人間ドラマは、読み応え満点です。

ラテンアメリカ文学では、ガルシア・マルケスの「百年の孤独」をオススメします。一度読み始めるとその奇想天外なストーリーに引き込まれます。最近文庫化されたのでこちらがオススメです。

老人と海 (光文社古典新訳文庫) ヘミングウェイ 2019.8

退廃的雰囲気で始まる物語は、後半急展開する。その舞台道具は2台の車。いかにもこの時代らしい設定ではある。

1974年にロバート・レッドフォード主演、2013年にディカプリオ主演で映画化。ちなみに前者の衣装はラルフローレン、後者で使われたのがブルックス・ブラザーズである。

〈沢木耕太郎〉

文庫本が2冊出ましたね

読むのが楽しみです

飛び立つ季節 :旅のつばくろ 沢木 耕太郎 2022.8

旅のつばくろ、続編登場である。本書を手に取る。ハードカバーで片手に収まるサイズ、持った感触がよい。35編から成る旅のエッセイは、どれも珠玉。利用する交通機関はその場で決め、目的地については調べ過ぎない。「出会い」を大切にする沢木さんの独自の旅ルール。出会うものは、人、風景、本など様々。その出会いを、貴重な物として捉える感性が素晴らしい。観光地を調べ上げそれを忙しくトレースする、自分の最近の旅を反省。そして思う。かつて自分も、もっと「自由な旅」を楽しんでいたのだと。

「旅のつばくろ」なんとも魅力的なタイトルだ。つばめみたいに軽やかに、という意味だろうか。それにしてもこのご時世である。人間はなかなかツバメのようにはいかない。筆者の旅は自由そのものである。地名に惹かれて、人に会うために。そのきっかけもそれぞれだ。

中でも印象的だったのは、宿河原の桜についての一篇だ。気になったので、今年の春花見に行ってみた。素晴らしい桜並木だった。これをモチーフにした作者の著書があるらしい。「春に散る」次はこれを読んでみよう。読書は連鎖する。

春に散る 沢木耕太郎 朝日文庫(上・下巻) 2021.4

今年の春、川崎の宿河原に花見に行った。二ヶ領用水沿いに咲く満開の桜。 ここが小説の舞台のひとつである。物語の始まりは、フロリダの先、キーウェストから。さらに舞台は、甲府、山形、川崎へと展開していく。ボクサーを引退した男たちの、その後の人生を描く。主人公がカレーを作る場面、好きだなあ。読後、ふとヘミングウェイを読みたくなった。

〈重松清〉

その場所とは、ダム湖の底に沈んだ彼らの故郷だった・・・

年をとると余りいいことがない

髪の毛は薄くなるし、生徒とは話が噛み合わなくなるし・・・

実はいいこともあるのである

教師として経験を積み、別の良さが備わってくることもそのひとつだ

重いテーマである

この問題は、もはや「一教師」だけでは解決できないのだろうか?

星をつくった男 阿久悠と、その時代 重松清 2024.7

阿久悠との”再会”は、明治大学にある阿久悠記念館であった。今まで何度となく耳にしていたはずの歌詞だが、ちゃんと聴いた覚えはない。今になってなぜか興味を持った。「岩崎宏美、阿久悠を歌う」を聴いてみた。やっぱりいい。

リアルタイムでは、彼の歌にあまり関心を持たなかった。子供の頃流行った「また逢う日まで」は例外だが。「スター誕生」は見たたことがないし、中三トリオにも興味がなかった。ピンクレディーには背を向けていた。TBSの「ザベストテン」を見ていた頃は、ニューミュージック全盛期。ウォークマンの時代である。既にそこに阿久悠の名前はなかった。

70年代から80年代が彼の最も輝いた時代。彼の描く物語を時代が欲していたのだろう。同じ時代に、もう一人光り輝く物語を紡いだ男がいた。アントニオ猪木である。歌謡曲と共にプロレスという物語もまた、大衆からはだんだんと忘れられていく存在だった。

阿久悠記念館で知った本書。探したが紙の本は既に絶版、なので慣れない電子書籍で読んだ。重松清の分析的な文章が光る。

旧友再会 (講談社文庫) 重松 清

ふとしたきっかけで、年老いた母と同居することになる主人公。ある日家族みんなで動物園に出かけることになり・・・。感動がこみ上げてくる「あの年の秋」。動物園ってなんか家族の思い出になりやすい気がする。家具とそれを使う家族の関係を見事に描いた「どしゃぶり」。うちは昔の家具ほとんど残っていないなあ。ライダースナック、カンカン・ランラン懐かしい。

せんせい。 (新潮文庫) 重松 清

短編集の登場するのはそれぞれ個性的な先生ばかり。保健室のヒデおば、そして赤鬼。二人とも一見こわい。でも本当は子どものことをちゃんと考えている、心の優しい先生。なんか昔の方が、こういう先生がいた気がする。まあマティス先生みたいな人もいたけれど。学校にはいろいろな先生がいていいんですね。

めだか、太平洋を往け (幻冬舎文庫) 重松 清

定年退職後の教師が教え子に会いに行く、現実的にはまずあり得ない設定だろう。けれども重松さんは、そこに美しい物語を展開させていく。「あなたはわたしの教え子なんだから。先生は、教え子の見方。ずうっと味方。」思っていても口には出せない言葉です。

2009年5月、主人公のアカネは忌野清志郎の訃報をきっかけに、かつてホーンバンドを組んでいた仲間に会いに行く。そこには年輪を重ねたそれぞれの人生があった。2011年には、我々は東日本大震災という大きな災害と直面する。そして今度はコロナという新たな災いが。そんな自分たちに、キヨシローの声が響く。「でもよー 何度でも何度でも おいらに言ってくれよ 世界が破滅するなんて 嘘だろ 嘘だろ」

また次の春へ 文春文庫 重松 清

東日本大震災を背景にした7つの物語。しおり、カレンダー、メモリアル・ベンチ。誰にも大切なものがあり、忘れられない思い出がある。全ての人が、何かを背負いながら今日も生きている。

みかづき 森絵都

朝日新聞の書評「旅する文学」千葉県編で紹介されていたので。

昭和36年、千葉県で学習塾を始めた若い2人。その後の塾と家族の物語。

塾はその後高度成長期に乗り、大きく発展。塾から見る日本の近代史。なかなかの読み応え、大作であった。

後書きは斎藤美奈子氏。あれ、この人朝日新聞の・・・

橋ものがたり 藤沢周平 新潮文庫

橋にまつわる10の小編。

「江戸時代の橋は、今の駅のようなもの。人が集まるところに物語が生まれる。」

解説で井上ひさしがこう語る。

橋は人の想像力をかき立てる。

そこには出会いがあり、また別れがある。

〈心理学・生き方など〉

なぜ働いていると本が読めなくなるのか 三宅香帆

上手いタイトルだ。

疑問形、しかも「なぜ」とある。

更にたたみかけてくる。

スマホは見れるのに。

うーむ、たしかに。

というわけで本書を読み始める。

作者は、労働というキーワードからその疑問に答えていく。

明治時代まで遡り、読書と労働との関係を紐解いていくと同時に、日本の近代史を追っていく。

そもそも人はなぜ読書をするのか?

疑問は次なる疑問を生み・・・

なるほどなあ、疲れているから本が読めないだけではないのか。

学生時代読書にいそしみ、退職後また読書をするようになったオジさんをも納得させる文章であった。

レオナール・フジタのお守り 大石直紀 光文社文庫

ある日作家である田中昇治に手紙が届く。

宛名には村田さゆりとあった。

2人は戦争中に将来を誓い合った仲だった。

昇治はさゆりに会うために、京都へ向かう。

2人が藤田嗣治の絵画と出会い、物語が始まった。

方舟を燃やす 角田 光代 2024.4

1967年鳥取生まれの飛馬。同じ頃東京の高校を卒業し、地元の会社に就職した不三子。第1部では二人のその後を交互に描いていく。時代背景として横糸に織り込まれているのが、アマチュア無線、ノストラダムス、こっくりさん、航空機事故、オウム真理教、阪神淡路大震災、東日本大震災そしてコロナ禍など。第2部では、ばらばらだった2本の縦の糸がたぐり寄せられ交わり、物語を紡いでいく。「ああ、これあったな、このとき自分は」などと過去を振り返りながら文を追った。

自分も同時代を生きてきたんだな、そんな感想を持った。

海も暮れきる 吉村昭 講談社文庫 2024.4

「咳をしても一人」の句で有名な尾崎放哉の最晩年の物語。

酒に溺れ仕事を失い病を得、妻にも去られた放哉が最後にたどり着いたのが小豆島、南郷庵。

大正14年8月、蝉の声に出迎えられ島に降り立った放哉は、ある寺の庵に転がり込む。収入がない彼は、知人や島の人の善意に支えられて生活する。ところが金が入るとその金で酒を飲み、島の人に絡む始末。句のイメージからは想像もつかない俗人ぶりである。

そんな彼だが、だんだんと肺病が悪化し、厳しい冬を越した頃には起き上がることも食べることもままならないほど衰弱してしまう。

病床の放哉の身の回りの世話をしてくれる近所に住むシゲ。放哉の頼みで、彼女が木瓜の花を買ってくる場面は切ない。

悪化する病状に恐怖を抱き、もっと生きたいと願うが、体は痩せ細り骨と皮だけになる。まるで即身仏のようだ。

彼が心待ちにしていたお遍路さんが庵を訪ねてくるようになった4月。

彼はその肉体の苦しみから解放され、仏となった。

SNSの哲学 戸谷洋志 2024.4

最近徐々にネットの世界にはまりつつある自分、その立ち位置を確かめたいという思いで本書を手に取る。

読み進むうちに、本書が良質な哲学入門書であることが分かってくる。SNSをきっかけにして、いろいろな考え方そして哲学者を紹介してくれる。

1章は「承認欲求」というキーワードからヘーゲルを召喚。2章では「時間性とは何か」という問いに、ハイデガーが答える。3章ではツイート(つぶやき)をきっかけにして、言葉とは何かを考える。ここではウィトゲンシュタインが登場。4章のテーマはアルゴリズムと偶然性。ベルクソンがそのテーマについて語る。5章はハッシュタグ的連帯についての考察。私的領域と公的領域についてアーレンとが解説してくれる。

SNSとの関わり方のみならず、いろいろな問いに哲学者たちが答えてくれる本。

挿絵もよく楽しく読むことができた。

ストレス脳 (新潮新書) アンデシュ・ハンセン 2023.7

精神科医による脳科学の本。現代人が抱える不安や心の動きについて、「脳によるサバイバル」という観点から解説してくれる。

心配事の9割は起こらない: 減らす、手放す、忘れる――禅の教え 枡野 俊明 2023.6

物心の断捨離を説く。

「あれが欲しいという我欲も、これを手放したくないという執着も妄想です」

その妄想を減らしましょうと。

強欲に支配されている自分を猛省。

禅宗の教えはとてもシンプルで、即行動に反映できる。

嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え 岸見 一郎,古賀 史健 2023.1

対人関係で悩む人は一読の価値あり。

自由に生きるとは。幸福とは。人生における導きの星って?アドラー心理学が、その全ての疑問に答えてくれる。

すらすら読める方丈記 (講談社文庫) 中野 孝次 2022.8

原文を読んで挫折した人、これを読みましょう。本当にスラスラと読めるんです。

「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」

賀茂川を毎日見つめる鴨長明に、このフレーズが降りてきた。

その背景には大災害、飢饉、権力者の栄枯盛衰があった。

万事が順調、自信たっぷり人間は、こんなこと考えない。

神官社会のエリート出身、けれど出世競争に敗れるダメな人生。

50にして「世にしたがへば、身、くるし」と隠居。

衣食住にこだわらず、友達もいらない、ただ「心安らか」であればよい。

住んでいるところがいやになれば、直ぐに引っ越し。

かたつむりのようなこの身軽さが彼の真骨頂!

大いに見習いたい。

わが忘れえぬ人びと 縄文の鬼、都の妖怪に会いに行く 山折哲雄

4人の人物についての評論集。東北からは棟方志功、土門拳、関西からは河合隼雄、梅原猛とそれぞれ2人ずつ取り上げている。

棟方志功の版画は自分も好きで、何度か展覧会にも行っている。土門拳の写真も同様で、山形県酒田市にある土門拳記念館まで、足を運んだこともある。

河合隼雄の本は、若い頃何冊か読んだことがある。おかげでユング心理学にも興味をもった時期があった。梅原猛には今まであまり馴染みがなかったが、彼が論評した、親鸞、三島由紀夫などについて関心をもつことが出来た。

人間の証明 森村誠一 角川文庫 2024.3

「読んでから見るか、見てから読むか」

角川文庫、角川映画の名キャッチコピー。

「東京ロイヤルホテル」のエレベーター内で、胸をナイフで刺された黒人男性が発見される。犯人とそれを追う刑事。残された麦わら帽子、西条八十の詩集。舞台は東京、ニューヨーク、そして霧積温泉と移っていく。次第に点と点が線で結ばれ、一つの絵となっていく。森村誠一による壮大なスケールのミステリーである。(成人向け)

教員をやめ、息子と二人地元に戻った主人公が、実家のパン屋で働きはじめる。というあらすじを文庫カバーで読み、そのまま書店で購入。設定が面白くそのまま一気読み。後半の展開はやや無理があるような気がしたが。そしてある疑問が消えないまま読了。「なぜ二人?」

クロワッサン学習塾 謎解きはベーカリーで 伽古屋 圭市

まさか(?)の続編。

前回の疑問、なぜ主人公は息子と二人で地元に戻ったのか?の謎は解けた。

後半のミステリーごっこの部分は、やや冗長だったような。

もし第3作が出れば、主人公が教員をやめた理由がわかるのだろうか。

時々、死んだふり (ポプラ新書 244) 横尾忠則 2023.11.9

「横尾忠則 寒山百得」展(国立博物館)にて購入。2021年には東京都現代美術館にて「GENKYO 横尾忠則」も鑑賞。横尾氏との最初の出会いはSANTANAのレコードジャケット。当時はイラストレーターとして活躍していた。観るたびに目まぐるしく変わる横尾氏の画風。87歳にして今なお現役。次はどんな顔を見せてくれるのか。楽しみである。

祈り 藤原新也 2022.11.20

304ページから成るエッセイと写真。重い。1972年「印度放浪」から50年。藤原新也はカメラとペンで時代を切り取り続けた。東日本大震災、原発事故、そしてコロナ禍。めくるページ毎にその記憶が蘇る。次は世田谷美術館で。

犬とブルース Sentimental Blues Boy 大木 トオル 2023.2.23

タイトル通り、大木トオルは2つの顔を持つ。ひとつはブルースマンとしての顔。「アルバート・キングから『共演したい』と声がかかったのは、そんなときでした。私はキャデラックをチャーターし、ニューヨークのラガーディア空港に向かいました。パイプをくわえたでかい男がギター1本を抱えて登場するわけです。『ビッグボス』と呼びかける私に、彼は『ヘイ、サン』と答える。2人でキャデラックに乗り、マンハッタンに入りました。」そしてもう一つの顔は、国際セラピードッグ協会、創始者。今も走り続けるその姿に、大きな声援を送りたい。

〈プロレス・格闘技など〉

アントニオ猪木とは何だったのか 集英社新書 2024.6

7人の論者がそれぞれの猪木論を展開する。

死してなお熱く語られるアントニオ猪木。その存在感はどこからきているのだろうか。

彼はプロレスの枠を越えた現代の英雄(ヒーロー)となった。

これからも人々は彼について語り続けるだろう。

証言 橋本真也 破壊王とアントニオ猪木 宝島文庫 2024.4

橋本真也は好きなプロレスラーの一人である。

かつてはアントニオ猪木の闘魂継承者と目されたが、惜しくも40歳志半ばに早逝。今でもそのカリスマ性は語り継がれるところだ。

そこで本書だが。文庫とはいえ573ページの大ボリューム、値段は1430円。あの1999年の「1・4」事変に多くのページが割かれている。相当のマニアでなければ、購入して全部読むことは困難だろう。

後半は「破壊王」の晩年についても描かれ、興味深く読むことができた。

ブルース・リー伝 マシュー・ポリー 亜紀書房 2023.8.24

2段組み、567ページの長編である。武道を極めた男がハリウッドスターに駆け上がるまでの物語である。絶頂期を迎えようとしたまさにその時、この世を去ってしまう運命の残酷なこと。ブルース・リーの生き様を知ることのできる最良の書であろう。 →燃えよドラゴン

真説・佐山サトル タイガーマスクと呼ばれた男 田崎 健太 22.8

光と影。読了後そんな言葉が、ふと浮かんできた。スポットライトのもと躍動する初代タイガーマスクの華々しいファイト。人々はその眩しさに惹きつけられる。そんなファンを尻目に、佐山は早々にマスクを脱ぐ。そして道を極めるように格闘技の先頭を走って行く。他者の追従を許さない彼は、まさに孤高の虎である。彼にとっては、名声や金よりも大切なものがある。同作者による長州力の本もある。二人はともに山口県の出身。

〈カレー、料理など〉

寄せ場のグルメ 中原一歩 2024.3

いろいろなお店を紹介しているのだが、おしゃれな感じの店は一軒も出てこない。おいしい店を求めて作者が歩くのは、南千住、川崎、新子安、三河島など魅力溢れる街々。ほとんど初めて聞くような店だが、川崎の丸大ホールだけは、行ったことがあるかな。

「ラ・ベットラ」落合務のパーフェクトレシピ 落合 務

パスタのレシピ本として購入したのだが。

「この本には、なぜそうするのかという理屈が書いてあります。レシピ通りに作るんじゃなくて、理屈を知って作ってほしいんです。」

レシピだけを真似しようとしていた自分に、いきなりジャブが入る。こういう理屈っぽい人、嫌いじゃない。塩分についても「塩を控えると食べ物の味が引き立ちません」と潔い。2023.6

銀座ナイルレストラン物語 (小学館文庫) 水野 仁輔 2022.10

物語?ノンフィクション?読み始めると面白くて、そんなことはどうでもよくなる不思議なテイスト。”カレー番長”水野さんが描くあるインド料理店の歴史。元革命家の初代、中村屋との意外な関係、お店の火事、大阪万博、などのスパイスを楽しみながら読み進める。隠し味は店に関わる全ての人々の愛情か。二代目ナイルさんのキャラにやや胸焼けするも、完食。ごちそうさまでした。

カレーの世界史 (SBビジュアル新書) 井上岳久 2022.8

新書版でカラーページが多いので、読みやすい。眺めているだけでも楽しめる。

北インドでは小麦を使ったチャパティなどが主食、南では米飯。同じインドでも地域による違いが。トウガラシがインドや中国、朝鮮に伝わったのは、大航海時代。CNNの番組で、世界で最もおいしい食べ物第1位に選ばれたのが、タイのマッサマンカレー!?日本のカレー元祖は、新宿中村屋と銀座ナイルカレー。なるほど「カレーとはひとつの文化である」

読了後、コーエーのPCゲーム「大航海時代」を久しぶりにプレイ。

南インド料理店総料理長が教える だいたい15分! 本格インドカレー

だいたい1ステップか2ステップ! なのに本格インドカレー

稲田俊輔

著者はインド料理店エリックサウス代表の稲田氏。自分にとってのカレー作りのバイブル本。簡単&美味しいがコンセプト。読む前は、美味しい物は手間がかかると思っていたのだが。シンプルパウダー、自家製ガラムマサラ、万能キーマベースなど、すぐ使えそうなものが満載。料理用秤、ミルミキサーなどを早速ヨドバシで注文。 22.3

東京最後の異界 鶯谷 本橋信宏

鶯谷は不思議な街だ。駅のホームを挟んで山手線の内側には、上野の寛永寺があり、外側にはホテル群がある。

正岡子規の子規庵など歴史的なスポットも多々あり、興味深い場所だ。

行く機会があったら、いろいろ探索してみたい。

※成人向け

〈奈良の本〉

鹿男あをによし (幻冬舎文庫) 万城目 学 2022.5.25

著者は今話題の万城目学氏。

大学の研究室に通う主人公が、ある日奈良の女子校に、教師として赴任する。生徒には初めは苦戦。彼を取り囲む個性的な同僚達、善良な下宿の人々。これって坊ちゃん?しかし、物語は夏目漱石のそれとは違う展開に。主人公は鹿にある物を探し出すことを依頼される。ここから話は一気にSFや古代ワールドへ展開、教師は世を忍ぶ仮の姿、と思いきや彼の生徒や学校全体を巻き込んで展開していく。時には推理小説でもあり青春物語でもあり。読後は爽やか印象が残る傑作である。

満月と近鉄 (角川文庫) 前野 ひろみち 2022.5.22

朝日新聞の書評(奈良特集)を見て購入。それぞれ味わいの異なる短編4作。序章は「佐伯さんと男子たち1993」話に引き込まれつつ、爽やかな印象で終わる。続いて「ランボー怒りの改新」登場人物は、蘇我入鹿、中大兄皇子、中臣鎌足、そしてベトナム戦争帰りのランボー?!設定だけで、すでに満腹感が。3作目の「ナラビアン・ナイト」口承文学の楽しさ。終章は「満月と近鉄」浪人生の主人公。ここで再び佐伯さん登場。バンズまで旨いダブルバーガーのような作品。

ヘミングウェイで学ぶ英文法 アスク出版 2024.4

文学の読み方が変わる本。

ひたすら筋だけを追っていた今までの読書。表現の仕方までは気にせず読んでいた。

表現に注目すると読書がより楽しくなる。文法に着目して読むと、作者の意図が見えてくる。同時に、原文で読む楽しさにも触れることができた。

簡潔な文章で、微妙な人間の心理を描くヘミングウェイ。その素晴らしさを改めて実感。

約3カ月間、図書館に通いながら読了(家では読めません)

続編へ・・・

2023年度版 英検2級過去6回全問題集(旺文社) 2023.10

英検用の定番。最近の問題6回分を網羅。量的には十分かと。試験時間内に全問を解くシミュレーションができる。リスニング問題の音声をダウンロードし繰り返し聞くことが可能。そのスピード感を体験できる。

英検2級 英作文&面接完全制覇(ジャパンタイムズ) 2023.10

同じく英検用に購入。英作文は自己流で書こうとすると意外に難しいもの。そこで本書。パターン化した例文がいくつか掲載されていて、それを組み合わせると、解答文ができるというわけ。これは面接試験にも有効。論理的な英文を書く(話す)練習ができる。

.jpg)

.jpeg)

コメント